2022年10月の水際対策の大幅な緩和により、日本の観光産業はようやく成長ステージに戻ろうとしている。世界の多くの地域では一足先に回復期を迎え、需要は急速に戻り、課題は労働力不足に変わっている。その課題も2023年から24年にかけて徐々に解決されていくだろう。これらの目先の課題よりも私が注目しているのは、世界の先進観光地における意識の変化であり、これが長期的に観光のあり方を変えようとしている点である。

コトの発端は、コロナ禍におけるゼロ観光が地域に与えたプラスの側面だ。多くの観光都市、美しいビーチ、絶景の山々で、地元に住む人々が改めて観光客がいないことの快適性を実感したことである。

ヴェネチアでは混雑が減少して地元住民の生活は快適になった。ハワイで人気のビーチであるハナウマベイでは、水質が改善し自然が回復、アザラシがビーチにやってくるようになった。インドの都市では大気汚染が減少し、自宅の屋上からヒマラヤの風景が見えるようになった。これらは世界各地の報道やSNSで掲載された情報である。

私のスキーライフにおいても似たようなことを感じた。Back Country Ski で人気の雪山に立った時、インバウンドがいないことで、Untouched な美しい雪面が目下に広がっているのを見て「ブラボー」と叫んでしまった。過去2シーズンは、旭岳ロープウェイや谷川岳ロープウェイでも、冬の朝一の乗車が1時間待ちということはなく、日本の雪山を満喫することが出来た。コロナ禍の2年半、経営者としては四苦八苦していたが、スキーヤーとしては上質な時間を過ごし、心の中にはこの状態が続くことを願ってしまう自分がいたのである。オーバーツーリズムが問題になりかけていた京都でも、観光事業に直接関わっていない方々に同じような気持ちが生じるのはごく自然なことだ。

私たちは今、観光を2019年モデルに戻そうとして良いのだろうか。地域コミュニティーからの感謝なくして真のサステイナビリティは達成出来ないという機運が高まりつつあり、2019年モデルに戻るのではなく、新しい観光の姿を模索する動きが静かに始まっている。

ハワイのハナウマベイは最初の一歩を踏み出した。2019年まで毎日平均4000人の観光客が訪れていたが、今は入場者を1000人に限定し、事前オンライン予約のプロセスを導入した。入場フィーも2倍に上げ、1週間のうち2日間を入場禁止にして水質が回復する期間を設定している。

2022年8月、私は3年ぶりにニュージーランドに滞在し、スキーライフを堪能しながら、現地の経済界の方々とも交流してきた。その中でクイーンズタウンのDMO(注)のトップは、アフターコロナのプロモーションの方針は、観光客数を追うのをやめ、質を求める方向に転換するという方針を話してくれた。質といっても高単価、富裕層ということではなく、地域の文化に対しリスペクトを持った観光客に的を絞っていくという発想だ。一泊だけ滞在し、景色を背景に写真を撮り、翌日には次の訪問地に移動するような、グループツアーは混雑を生む割に地域コミュニティーから感謝されない客層であると言っている。ターゲットは、少なくとも数日滞在し、ホテルを出て街のレストランやカフェで地域の食を堪能し、マオリ文化に興味を持つ観光客であると定義している。街にある飲食店やショップへの経済効果が期待出来るだけでなく、観光とは直接関係のないコミュニティーも、こういう方々の訪問であればウェルカムする気持ちになるというのがその理由だ。そしてこういう観光のあり方は長期的にはニュージーランドのブランディングにつながる。つまり、観光からリターンを得るステークホルダーを今までよりも広く考えていくという新しい発想だ。

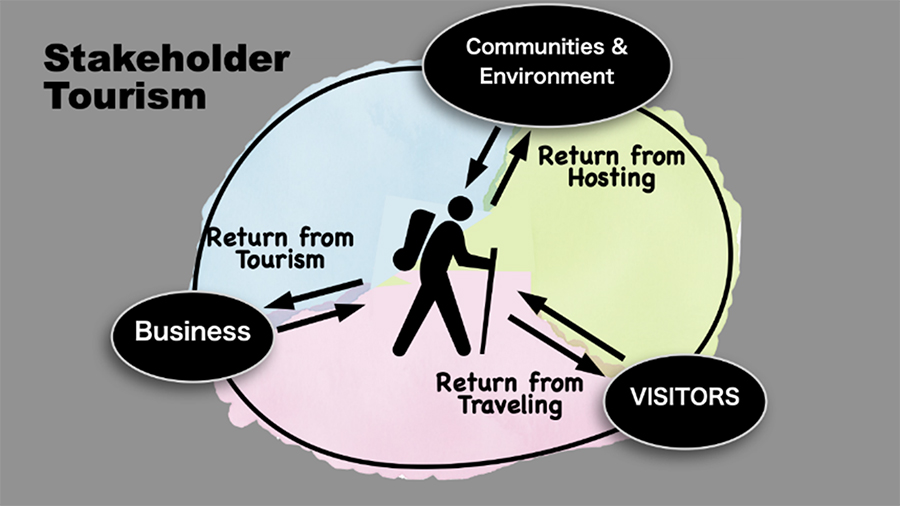

私はこれを「ステークホルダー・ツーリズム」と呼ぶことにした。それは観光の輪の中に、観光事業者だけでなく、地域コミュニティー、地域環境、訪れる観光客も入れ、それぞれが観光からフェアリターンを感じることが出来る観光の姿だ。

ステークホルダー・ツーリズムの特徴の1つは、そこに訪れる観光客も含めている点だ。今までは顧客の要望に応え、集客人数を最大化することが観光プロモーションの目的であったが、ステークホルダー・ツーリズムにおいては訪問者に対して地域の価値観を伝え、ルールを守っていただくことになる。2021年8月のTravel & Leisure誌は「責任あるハワイ観光客になるための6つのこと」という記事を掲載している。2021年から世界の旅行情報誌や新聞の中に、こういった記事が目立つようになってきた。

コロナ禍から脱却しようとする日本各地の観光を見ていると、2019年モデルに回帰しようという目標設定を多く目にする。しかし、それは問題の先送りであり、時代遅れになる可能性さえある。日本観光の2019年モデルは、数字上は良い側面もあったが、中身を見ると多くの課題を抱えていた。改めて当時抱えていた課題を精査し、それらを解決しながらステークホルダー・ツーリズムを構築していくことが長期的なサステイナビリティにつながるはずだ。

では、ステークホルダー・ツーリズムに移行していくために、日本の観光が今やるべきことは何であろうか。

公的な観光政策として第一にやるべきことは、需要の平準化だ。年間100日の繁忙日に集中する観光需要が混雑、高単価、低生産性など多くの問題を生んでいる。265日に過剰労働力になることを避けようとするので70%が非正規雇用であり、それが賃金上昇と高付加価値化を阻害している。国内の大型連休を地域別に分散する、そしてインバウンドはアジアの一部の地域に過剰依存している状況から脱し、休みが分散している世界各地から集客する体制に移行すべきだ。

観光事業者が取り組むべきことは、マイクロツーリズムの継続的な強化だ。コロナ禍で取り組んでみて、マイクロツーリズムはコロナ禍後にも継続して取り組む大きなメリットがあることを確信した。地域の方々に観光事業の価値を直接感じていただける機会になる。マイクロツーリズムは需要の平準化にもプラスになり、地域の雇用、そして観光事業に従事するスタッフ(地域の定住者)の賃金の向上にもプラスになる。

官民が一体となって取り組むべきことは、連泊の推進だ。国内旅行の課題の一つは平均滞在日数が2泊未満であることだ。それは旅行費用に占める交通費の割合を高めてしまい、地域に落ちる経済効果を弱めている。同時に、世界の観光産業が排出するCO2の半分が交通に起因しており、連泊を推進することはグローバルな環境対策への貢献にもつながる。

需要の平準化、マイクロツーリズム、そして連泊推進、これらは地域コミュニティーや環境だけではなく、観光に投資するステークホルダーにとっても直接的にプラスだ。星野リゾートはこういう分野の運営手法の精度を意図的に向上させることで、アフターコロナの日本観光の新しいモデルの構築に貢献していきたいと考えている。

- (注)

- Destination Management / Marketing Organization(観光地域づくり法人)の略