労働力不足からの脱却

2024年春、星野リゾートに新卒入社してくれた750名は、オリエンテーションと研修を経て、各地の配属先施設で業務を把握しつつある。夏休み前の7月中旬には最低限必要な業務知識と技能を身につけてもらう計画で進んでおり、その段階で星野リゾートは労働力不足から脱却すると考えている。

脱却は、単に採用を強化したことで達成されたわけではなく、2023年春から進めてきた業務最適化プロジェクトの成果が大きい。止めたい作業、残したい作業、そして追加したい作業を根拠を持って整理し、新しい必要労働時間を把握する取組みを行ってきた。業務は細かい作業であっても何か一つを少し変えるだけで、顧客満足度、収益力、ブランド力、短期的集客力、スタッフの身体的負荷、そしてスタッフの心理という6要素に影響を与える。これら6要素を高い次元でバランスさせることが良い運営であり、最適な業務内容と考えている。

私はコロナ禍が終了した2023年春から全国各地の施設まわりを再開し、業務最適化プロジェクトの活動に参加し、スタッフとフラットな議論を重ねることで新しい変革のヒントを学ぶことができた。業務最適化プロジェクトは変革を実現するチャンスであり、しばらく継続していくことが必要であることも理解できた。第一段階の節目を終え、現時点で必要な労働時間を新たに割り出し、その上で必要な人員を補充するという正しいプロセスを実行した結果、労働力不足からの脱却の目処を立てることができた。

日本の観光産業に起こっている労働力不足は、この産業の労働環境を改善するチャンスでもある。この産業に優秀な人材を受け入れ育てていくためには、給与を含む労働環境は以前からの課題であり、労働力不足時にはその改善への投資は採算が合いやすい。マクロ的には、市場が求める労働環境を整えることがホテルのRevPAR(1販売可能客室あたりの客室売上)を最大化することにつながる。これは当然ながらコスト上昇を招くが、それは生産性向上でカバーする必要があり、日本の観光産業の生産性は国内の多くの他産業比較で低く、世界の観光産業比較でも低いので、伸び代は沢山あるといえる。観光宿泊需要増加に伴い客室単価が上がりつつあることもプラスであるが、真の生産性向上は、業務の最適化から生まれる。私のこの活動は2024年も継続して行っていく。

OMOブランド進化の実感

OMOブランドを立ち上げたのが2018年の春、OMO7旭川を開業させた年だ。2年後の2020年春にコロナ禍となり、ブランディング活動を一旦中止したが、それらを本格的に再開できたのは2023年、実質的には3年間の活動を経て今に至っている。コロナ禍において都市ホテルの運営をお任せいただける新しい機会にも出会い、OMO施設数は現在17施設となった。

星野リゾートの都市ホテル市場への参入は差別化戦略を踏襲している。多くの都市ホテルがビジネス客を中心に据えているのに対して、OMOは都市観光市場に重心を置いている。

2014年に実施した独自の市場調査で把握できたことは、

- 1. ビジネス利用以外の都市観光市場は大きなセグメントとして存在する

- 2. 都市観光市場は、ビジネス客用にハードとソフトが設計されたホテルに宿泊しており、サービスが自らのニーズにぴったり合っているという感覚は持っていない

- 3. 観光旅行の全行程の中で、ホテル滞在がテンションあがる要素になっていない

という3点だった。星野リゾートが都市ホテル市場に参入する際には、都市観光市場にターゲットを絞り、その市場のニーズにピッタリ合うホテルを作り出していく戦略を設定し、「テンションあがる『街ナカ』ホテル」というコンセプトが誕生した。

コンセプトに沿ったサービスを具現化する役割を担っているのがOMOレンジャーだ。ホテルから500歩以内のエリアを「ご近所」と定義し、カフェ、飲食店、ショップ、そしてスーパーマーケットなど、地域文化を担っている方々とのリレーションを築き、街を楽しむコンテンツをつくることが役割だ。ホテル内に設置されているご近所マップ、ホテル内で開催される様々な講座、ご近所を一緒にめぐるツアー、これらを通じて滞在日にタイムリーな情報と体験を提供する機能を担っている。OMOレンジャーの観光人材としての創造力こそがOMOの競争力のエッセンスであり、模倣しにくいホテルになるためのトレードオフを伴う活動と位置付けている。

都市ホテルを「ビジネス客のための寝る場所」と考えると駅に近いということが重要になるが、「街の個性的な文化を楽しむサービス拠点」と考えると、地元商店が集まる場所が一等地となり、ホテルの良いロケーションの定義が変わってくる。最近では、「OMOに泊まる時には何も計画せずに行くことにしている」という顧客コメントが散見されるようになり、OMOブランドの浸透を実感している。

当初のご近所の概念を超えて、都市の強力な観光コンテンツとの連携も進んでいる。例えば、OMO7旭川の旭山動物園とのコラボレーションで誕生した旭山動物園講座は人気があり、旭川市の中でOMOを選んでいただく理由になっている。OMO7大阪では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの連携により「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認OMOレンジャー」が初めて誕生し活躍している。その他でも、OMO3京都東寺と東寺、OMO5小樽と小樽カナルボート、同じくOMO5小樽とルタオなどがある。OMO5熊本では毎週金曜日にくまモンが講座に参加してくれるようになった。このように各都市の大きな観光魅力との連携をマネージすることでお互いに相乗効果を生み出せるようになってきた。

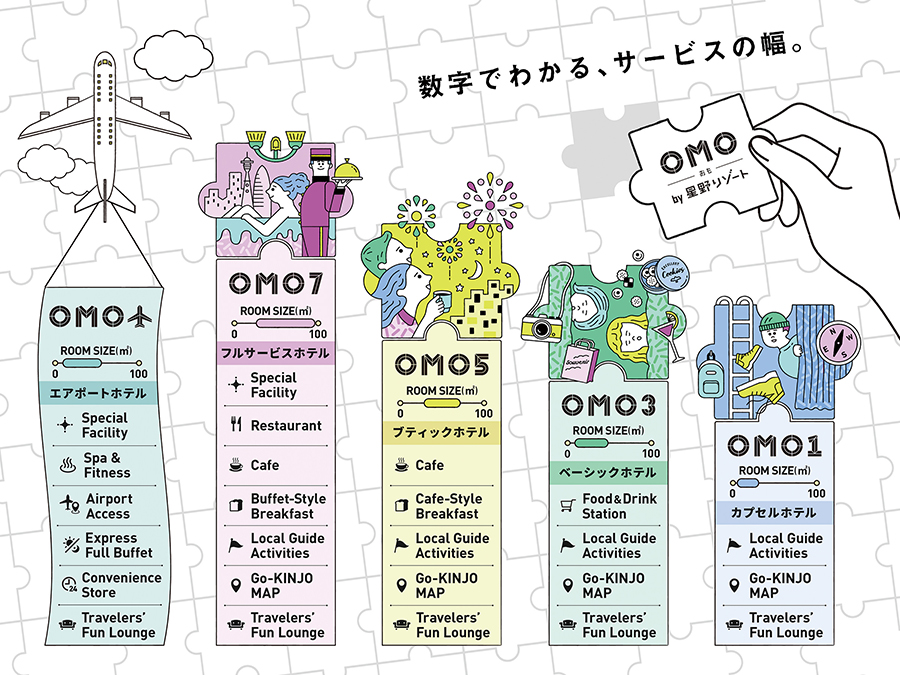

「都市観光客にとってテンションあがるホテル」がブランドプロミスなので、同じOMOブランドの中でもハードとソフトは幅があって良いと考えている。しかし、ハードとソフトのグレードを顧客は事前に知る必要があるので、それを番号で表現するというホテル業界では全く新しい方法を導入した(下図参照)。

このナンバリングで各ホテルに期待していただける正しい情報を伝えている。全てに共通する要素は、OMOレンジャーがどこでも同じレベルで活動し、ご近所と連携しながら特別な体験をつくりあげている点だ。言うまでもないが、このナンバリングの仕組みは、ブランド展開の速度を上げ、集客のスケールメリットを享受することを可能にしている。顧客満足度は期待値に対し提供される価値であるが、継続して実施している顧客満足度調査の推移を見ていると、OMO3からOMO7まで同レベルの満足度を得られるようになってきており、仕組みが顧客に浸透し始めていることを感じている。

OMOブランドの新しい概念を辛抱強く浸透させてきたが、2024年には進化の手応えを実感している。第一は、宿泊者の都市観光客比率が高いこと。9割以上が観光目的の宿泊者であり狙い通りだ。第二は、OMOのコンセプトに共感する市場セグメントは、インバウンドはもちろんのこと、主には日本国内市場である点だ。これはインバウンドがまだ来ていない地方の魅力ある都市においても展開する可能性を高めている。都道府県別インバウンド集客でまだ下位にいる高知県で、2024年5月16日に開業したOMO7高知も、短期的には国内市場で埋めて、時間をかけてインバウンドを上乗せしていくことができると考えている。第三は、ホテル周辺で事業を行っているご近所の方々との協力関係が取りやすくなってきている点だ。新たに開業したOMO5東京五反田では、開業したてで過去最大数のご近所事業者との連携が進んでいる。OMOブランドが市場に浸透してきていると同時に、OMOレンジャー業務の専門性が上がってきている。

似たコンセプトのホテルが乱立する都市ホテル市場に参入することが容易ではないことから、OMOは最初からメインターゲットを都市観光市場に絞り、特色あるサービスを積極的に展開する選択をした。

取り組んでいる内容に前例がなく、特殊性が高いことから市場への浸透には一定の時間が必要であるが、コロナ禍が終了し、観光市場が回復してきている時に、OMOコンセプトに共感するターゲット市場にフックしていることを実感している。今後も当初の戦略からブレることなく、今まで存在していなかったブランドポジションをしっかりと創造していきたい。

- (注)

- 本文中の本投資法人の保有物件でない施設については、現時点で本投資法人が取得する具体的な予定はなく、また、今後取得できる保証もありません。