業務内容の進化

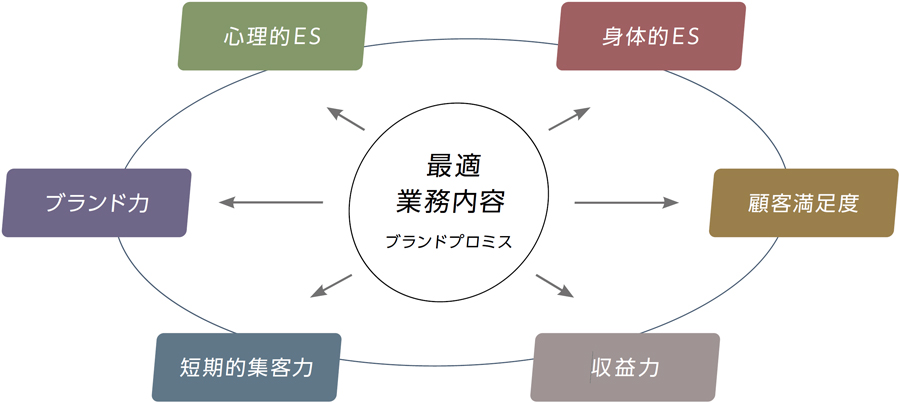

コロナ禍が終了を迎えていた2023年から、私は運営各施設への訪問をそれまで以上の頻度で行い、接客の最前線で活躍するスタッフと運営の詳細について深く議論し、業務最適化プロジェクトを推進してきた。ホテル運営において何かを変えると、収益力、ブランド力、集客力、顧客満足度、社員の身体的負荷、社員の心理的負荷の6要素に影響を与える。1つ変えようとすると、これら6要素の中でトレードオフが発生するため、単一の変化を決定するには副作用を許容する必要がある。したがって、多くの変化項目を同時並行的に議論していくことで、全体として6要素のバランスを整えることができる。目指す理想は6要素を高い次元でバランスさせることである。

各施設に訪問した際に私が必ず行っていることは、検討すべき項目を抽出することだ。この項目抽出は重要で、若干の職人技が必要であるので私が自分で訪問し担当している。業務内容変更の正式決定は、各施設からの代表者が集まる年1度の「界サミット」で行い、決定した項目は界運営の標準と位置付けている。ここで重要なことは、界サミット参加者が個別事情を抱える施設の代表としてではなく、界運営の全体最適を発想できる環境を用意することだ。そのために、参加者は各施設の総支配人ではないスタッフとし、同時に各施設は新しい標準を守らなくても良いとすることで、全体最適の視点で正しい議論ができるようにした。

私が目指したこの3年間の成果物は、止めること、続けること、加えることを具体的に決め、新しい業務セットを最適に達成する作業シフトを作成し、必要人員数を更新することであった。界の全施設において、この活動は一巡し、2025年11月開催の界サミットにおいて成果を確認することができた。つまり、運営のどこかに歪みを発生させることなく、新しい必要人員数を全体的に下げることができたのである。この活動は現在、星のやブランド、そしてリゾナーレブランドへと展開させており、2026年以降にこれらのサブブランドでも成果を出していきたい。

インバウンド対応の進化

日本の観光産業における政府目標は2030年にインバウンド6,000万人を達成することであり、その時の観光市場はインバウンド15兆円、国内市場22兆円となる。実際に15兆円まで伸びるかは確かではないが、インバウンド比率が現在よりも高まることは間違いない。日本は、温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録を、最短で2028年達成を目指している。温泉文化を体験する装置としての温泉旅館は、今後ますます注目される宿泊カテゴリーになることが予想され、サービス内容をインバウンドニーズにアジャストしていく必要がある。

業務最適化プロジェクトの中で、界に「加えること」の大半はインバウンドシフトへの転換である。例えば、ベジタリアンメニューへの要望は高く、夕食と朝食に和のベジタリアンメニューを導入した。一つのテーブルの中で、ベジタリアンコースと通常の日本旅会席コースが混在することにも対応する運営方法に変更を行った。これらの変更は6つの要素のバランスを崩すので、和食メニューを2コース設定していたものを目利き層にもアピールできる1コースに統一することで、労働負荷のバランスを整えた。

2026年以降には、インバウンド市場を中心とする連泊ニーズに対応するため、昼食時間帯のお弁当の提供、周辺アクティビティ会社とのオンライン連携強化、連泊滞在の中で夕食不要日の自由設定可能な予約体験などの導入を予定している。温泉旅館の界が、インバウンド市場はもちろん、国内市場に対しても連泊ニーズを自然に取り込めるようになることは、界ブランドへの総需要の拡大につながる。

界は、2026年6月に界 草津(群馬県)、夏に界 宮島(広島県)、秋に界 蔵王(山形県)の新規開業を予定している。草津は温泉地ランキングで常に高い順位を維持しており、温泉旅館ブランドの界にとってなくてはならない拠点である。世界遺産の厳島神社を全部屋から一望できる界 宮島は、インバウンド比率が高くなると予想している。

蔵王温泉は春から秋にかけては国内外から安定した需要を維持しているが、冬が課題である。蔵王温泉スキー場は、2025-26年冬シーズンから、北米スキー市場における2大スキー年間パスの1つであるIKON PASSに加盟することが決定し、冬季のインバウンド需要の増加が期待できる。国内でIKON PASSに加盟しているスキー場はニセコを含む9拠点のみであり、その中の2拠点が星野リゾート運営のネコママウンテンとMt.T(谷川岳)で、今後IKON PASSとの連携をさらに強化していく予定だ。界 蔵王は蔵王中央ロープウェイ乗場とゲレンデから徒歩1分の場所に位置している。

予約体験の進化

長く構想してきた予約体験の進化を可能にする基盤システムの導入が、星野リゾート各施設で順次スタートしている。2025年10月末時点で界の全施設で導入が無事完了した。新しい基盤自体でサービスが進化するということではないが、構想してきた予約体験を実現するには必要不可欠なインフラである。星野リゾートは、新しい予約体験サービスをFleBOL(Flexible Booking Online)と名付け、2025年10月に導入することができたFleBOLで、①日程変更、②人数変更、③部屋タイプ変更の3つを行える。

例えば、今までは日程と人数がしっかり決まっていないと予約しにくい面があった。これらを予約後に変更したい時は、電話で依頼するか、または一旦キャンセルして取り直す必要があり、その時には全額返金処理と同時に、新しい予約の支払いが発生していた。部屋タイプの変更も同じである。

今回のFleBOLの導入により、今までとは全く違った予約体験を提供できる。例えば、だいたいの日程と人数がわかっている段階でとりあえず予約をしていただくことが可能だ。その後、人数が増加したらオンラインで簡単に増やすことができる。それにともない部屋を広くしたい、または露天風呂付きの部屋に変えたいということも簡単に処理できる。さらに1泊を2泊にしたい、またはその逆も簡単な操作で可能で、これらの変更で発生する金額の差を自動計算し、差額分だけを追加請求または返金処理することができるようになった。顧客の予約体験が劇的に向上するだけでなく作業効率も高まる。電話による変更対応がなくなるだけでなく、これらのオンライン上で行われる処理は裏で社員が一切作業することなく自動で行われる。

FleBOLは2025年10月時点で全ての界の施設と、山小屋のLUCYで提供されている。2026年以降、他施設への導入が進んでいくと同時に、FleBOLが提供するサービス内容も幅を広げていく予定だ。